靴職人見習い時代|すくい縫い(手縫い)編

先日、チャン糸のページで「すくい縫い」を「素手」ですることに少し触れたところ、「指切らないの?」とご質問いただいたので私の靴職人見習い時代のことをちょこっと書いてみようと思います。

実は、このことに関しては以前からちょくちょくご質問いただいてたのですが、結論から言うと現在は切りませんが靴職人見習い時代は普通に切ってました(笑)

すくい縫いで手を保護する理由

靴職人見習い時代の前に、なぜ手袋や指サックを付けてすくい縫いをするのか説明させていただきます。

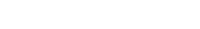

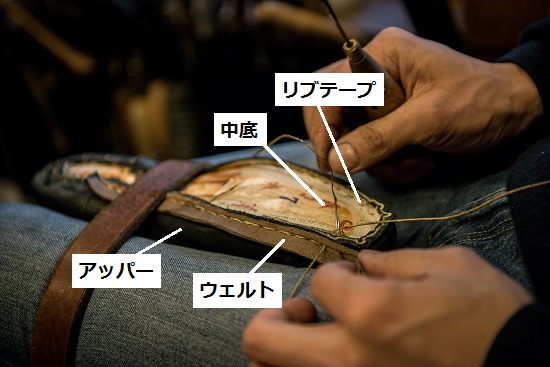

なお、ここで言うすくい縫いとは、中底(又はリブテープ)、アッパー、ウェルトの3つを重ねて縫い付ける際のすくい縫いになります。

すくい縫いをするウェルトは、アッパーとアウトソールの間に位置しており、歩行時には上下両方向から引っぱられる負荷がかかります。故に、縫い付けがあまいと糸が緩んできて靴底が浮いてきてしまいます。

そのため、ウェルトを縫うときは縫うだけでなく「締め付ける」作業を加えます。この「締め付ける」際に力を入れてチャン糸を引っ張るので、摩擦で指を切らないよう指サックや手袋をつけて手を保護するのです。

では、ここから私の靴職人見習い時代の話になります。

先代のおかげで指切りまくる

そもそもチャン糸を素手ですくい縫いするなんておかしな話です。なのになぜ私が素手ですくい縫いをすることになったのかと言いますと、先代が素手ですくい縫いをしてたからです。

当時の私はまだ無知だったので、すくい縫いは素手で縫うものと勘違いして毎日チャン糸を力よく引っ張っていました。当然、摩擦で指が擦り切れて血だらけになったことは言うまでもありません(笑)

きっと何回も切ってるうちに皮が分厚くなって切らなくなるんだろうと思ってたのですが、後に手袋や指サックを付けてすくい縫いをすることを知ったときはショックでしたね(笑)

指を切らなくなる

力を入れて締め付けるすくい縫いは結構疲れる作業なんですが、練習を繰り返していくうちに疲れなくなります。ここがターニングポイントでこの頃には指も切らなくなりました。

皮が分厚くなったこともありますが、力でなく技術で締め付けれるようになったからです。なんと言うか、「ギュウゥー」って締めるんではなくタイミングで「ギュッ」って締める感じです(笑)

結果、指も切らなくなり、また、力で締め付けていた時よりも均一に締め付けれるようになりました。

その後、指サックや手袋を付けてすくい縫いをすることも経験しましたが、糸の微妙な感覚が手に伝わってこなくなってしまうので、結局素手に戻りました。

すくい縫いの針を変更する

先代がご隠居された後は、関さんのもとで靴職人の技術を学びました。この期間にすくい縫いで使う針と巻く回数を変更しました。

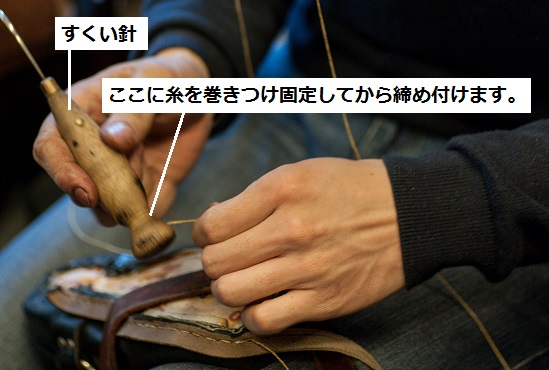

と、ちょっとここで先に、すくい縫いで使う針についてご紹介しときます。すくい縫いでは「すくい針」と「金針」の2種類の針を使います。

ウェルトを縫う針を毛針から金針へ

ウェルトを縫う針は、先代が毛針(イノシシの毛)を使っていたので私も毛針を使ってすくい縫いをしていたのですが金針に変更しました。

これは、毛針には毛針の良さもあるのですが、毛針よりも硬い金針の方が針の通りが良く断然にすくい縫いのスピードが上がったからです。

最初に毛針を使ってたからなのか?金針を使ったときにはその針の通りやすさに感動しました(笑)

すくい縫いの巻く回数を変更する

もう一つ変更したのがすくい針に糸を巻く回数です。

通常すくい縫いでは、締め付けるときの動作で糸がずれないよう「すくい針」などに糸を数回巻きつけ固定してから締め付けるのですが、全盛期時代の関さんは1回しか巻かずに締め付けてたそうです。

当時の私は4回ほど巻いてたので一縫いごとに3回分の時間ロスです。一足で100縫いほどすると300回巻く回数が多くなってしまいます。なので、1回巻いて締めるすくい縫いのやり方に変更しました。

とは言うものの、すぐに1回巻きで締めれるわけもなく現在も100%ではなく9割程度で、ごくたまに2回巻くこともあります。

現在のすくい縫い

以上のような経緯を経て、現在は「素手」で「金針」で「1回巻き」ですくい縫いをすることにいたりました。

また時が経てば違う種類の針を使ってたりなど、違うすくい縫いのやり方に変わってるかもしれません。

すくい縫いに限らず全てにおいて日々精進です!(笑)。きっと「完璧」と思える日はこないと思います。

以上、靴職人見習い時代のすくい縫い編でした。

追記|すくい縫いの動画

すくい縫いをしてるときの動画があったみたいです。以前カメラマン(写真)の方が撮影に来られたときに動画を作ってユーチューブに上げてくれてたそうです。

よく見ると、靴底を剥がしてる靴はマッケイ製法の靴で、すくい縫いをしてる靴はグッドイヤーウェルテッド製法の靴ですねw